日本ワインの有名な産地といえば、まず挙がるのが日本一のブドウ生産地である山梨県、もしくは2位の長野県ですが、実はワイン用のブドウ生産に限って言えば北海道が日本一なんです!

世界的な温暖化が進んでいる影響で、本土ではブドウの生産が難しくなっているエリアもある中で、北海道ではむしろ栽培できる品種の幅が広がってきており、今やワイン用ブドウ品種の37%は、北海道で生産されているのです。

しかも近年の品質向上は目覚ましく、ひときわ広大な土地でのびのびと育まれたブドウは、色つやも良くピカピカと輝いておりまさに〝生きた〟ブドウが栽培されています。

北海道は梅雨や台風の影響が少ないため湿度も低く、昼夜の寒暖差が激しいことから、最高のワインが生まれる条件は揃っていると言えますね。

北海道で作られるブドウ

北海道では、他の日本のワイン生産地と比べると、ヨーロッパ系品種のブドウ栽培が盛んです。

冷涼な気候のため耐寒性のある、酸味が豊かなブドウ品種が多く、それらで造られた優れたワインは、世界的にも評価が高まってきています。

まずは白ワインですが、北海道の気候はヨーロッパの北限のエリアに近く、それに合うドイツ系品種(リースリング、ゲヴェルツトラミネール、ケルナーなど)に加えて、1年を通して気温が低くシャルドネやナイヤガラも多く栽培されています。

気温が低いとはいえ、冒頭に述べた通り近年の温暖化により、ブドウの生育期である4月から10月の平均気温は、ここ30年間で実に2度以上も高くなっているのです。

その気温の変化により、もちろんブドウの栽培条件等も変わってくるのですが、ここ数年の飛躍的なワイン品質の向上に繋がっているのです。

ここで赤ワイン用のブドウ品種に移りますが、この気温変化により〝神に愛された土地〟と言われるフランス・ブルゴーニュ地方と条件が酷似し、世界的に評価の高い「ピノ・ノワール」を育てるのに、北海道が適地となってきたようです。

これに関しては次に述べますが、その他の品種はツヴァイゲルト、キャンベルアーリーなどのやはりヨーロッパ系のブドウ栽培が盛んです。

ツヴァイゲルトはオーストリアで広く栽培される品種で、チェリーやラズベリーのような果実味とシナモンのような風味があり、赤果実の渋みと甘みのバランスの取れたワインとなります。

冷涼な北海道では果実がゆっくりと熟し、ツヴァイゲルト特有のスパイシーな香りが豊かに仕上がるため、僕の知人の醸造家(北海道・余市)曰く『ここでは、美味しくないツヴァイゲルトのワインを造る方が難しい』とさえ言っていたぐらいです。

いやー言ってみたいカッコいいセリフですよね(笑)

次にキャンベルアーリーは、酸味が豊かでイチゴキャンディのような甘い香りのするワインに仕上がる事が多く、味わいは甘口~辛口まで様々ながら、フレッシュな若飲みタイプになります。

夏なら少しワインを冷やして、豊富な魚介類と合わせるのも良いと思いますね。

神に愛される北の大地

フランス・ブルゴーニュ生まれで、もっとも高貴な黒ブドウ品種と言われる「ピノ・ノワール」は、世界中のワインラバーを魅了し、底なしのワインの沼に引きずりこむ悪魔的な魅力を持つとさえ言われています(笑)

バラやスミレなどの華やかな花のアロマ、イチゴやアメリカンチェリーなどの赤果実のニュアンス、紅茶やシナモンなどのオリエンタルな風味など、何とも複雑味もあるワインに仕上がるのも、上記のように言われる所以だと思います。

前述のとおり、気温変化によりこの「ピノ・ノワール」が生育する適地となったと言われる北海道ですが、逆に〝神に愛された土地〟と言われるフランス・ブルゴーニュでは、気温上昇によって栽培方法の見直しが必要になっています。

気温が高くなると、ブドウの糖度は上がるものの酸味が減ってしまい、ピノ・ノワール独特の繊細な味わいのバランスが維持できなくなります。

創業300年の老舗ワイナリー「ド・モンティーユ」は、そのような事情から3年前に北海道・函館に進出して、フランス国外に初めてワイナリーを造りました。

この世界的なワイナリー「ド・モンティーユ」を中心にして、いまや15軒がワイン造りに乗り出していて、この函館の地を観光名所にするべくワインツーリズムなどの構想もあり、地域全体の活性化を図っています。

ワイン造りの町・余市

函館のワインの町としての活性化もさることながら、僕的にはやはり道内最大級の生産量を誇り、道内初の「ワイン特区」に認定されている北海道・余市は外せません。

余市と言えば、10年ほど前に放映された朝の連続テレビ小説「マッサン」の影響もあり、ニッカウヰスキーの蒸留所がある町として広く認識されていると思いますが、近年ではブドウ栽培やワインの生産に力を入れています。

元々果樹栽培の歴史が長く、土地的にもとても高品質なブドウが栽培できる環境にあるという事で、理想のワイン用ブドウを求めた新規就農者が増加しています。

現在は60軒以上のブドウ栽培農家があり、ワイナリーとしても15軒を数え、全国でも注目されるエリアとなっています。

恵まれた気候とブドウ栽培の技術の高さはもちろんのこと、農家同士が切磋琢磨しながら取り組んでいるので、技術向上のスピード感が著しいこともあり、今や僕的には日本随一のワイン産地と言っても過言はないと思っています。

本当は全てのワイナリーの紹介をしたいのですが、ひとまずここでは僕がお邪魔したことのある4つのワイナリーのみご紹介させていただきます。

- ドメーヌ・タカヒコ (トップ画像)

栃木の「ココ・ファーム」で多数のワインを手掛けていた曽我貴彦さんは、早くから余市のブドウ栽培適地としての潜在能力を見込んで、家族で余市に移住して2010年にワイナリーを開設しました。

出来る限り自然の力で栽培したいとの思いから有機農法を採用し、天然酵母で発酵を行うことにより、ブドウ本来の持っているポテンシャルを引き出したナチュラルなワイン造りを徹底して行っています。

以前に紹介した日本ワインの格付け「日本ワイナリーアワード」では、始まって以来5年連続で5つ星を獲得しています。

僕が尊敬すべき日本の醸造家の一人。 - 余市ワイナリー

余市葡萄酒醸造所の敷地内のワイナリー。

2011年の創設以来、自社農家と栽培契約を結ぶ余市町内の農家で生産されたブドウのみを使用し、地元に根付いたワイン造りをしています。

ギャラリーやアトリエ、ショップやレストラン・カフェなど食とアートが融合した、とても楽しい空間を自然に囲まれたロケーションにて提供しています。 - リタファーム&ワイナリー

フランス・シャンパーニュでの修行経験を持つ女性醸造家の菅原由利子さんと旦那さんである誠人さんのワイナリー。

昔ながらの製法で造られたワインは、ボリュームのある香りと繊細な味わいが特徴で、なぜか懐かしさを感じられます。 - 登醸造

2009年に余市に移住し、2年間の研修を経て自家農園にてブドウ栽培を開始した、小西史明さんのワイナリーです。

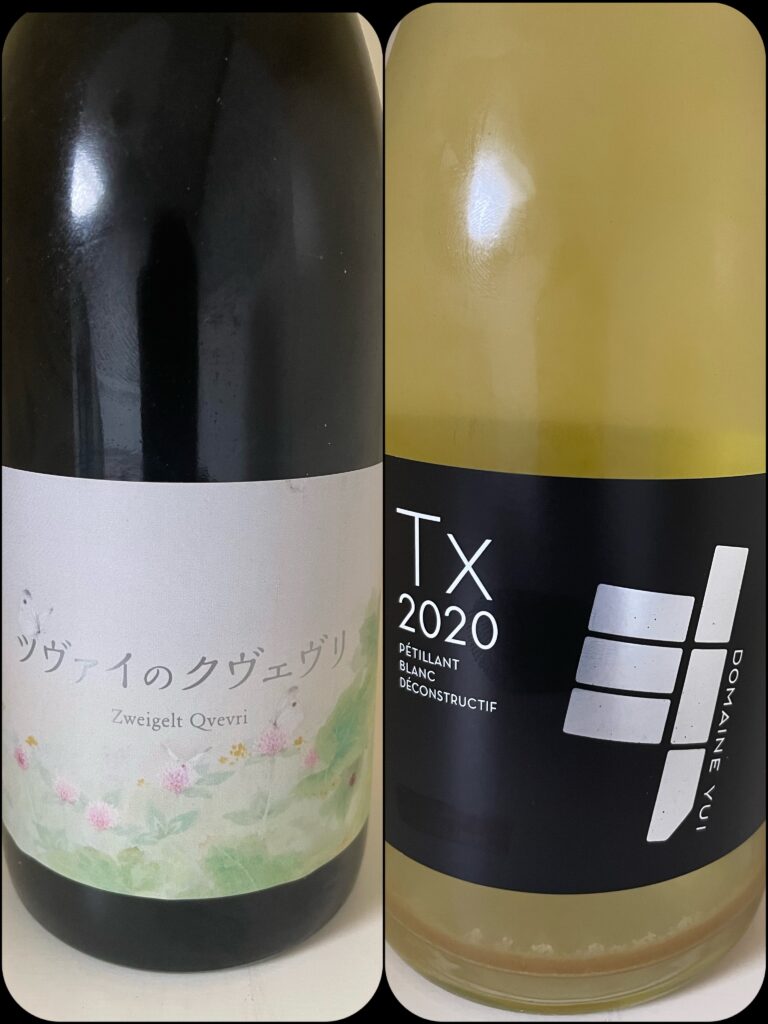

自社畑で栽培されるブドウのほとんどは「ツヴァイゲルト」で、その収穫の多くはココ・ファームに出荷します。上の画像にある「ツヴァイのクヴェブリ」にもこのブドウが使われています。

残りは自家醸造して、下の画像にある「セツナウタ」というロゼワインになります。野生酵母で発酵させたナチュラルワインは、本当に自然たっぷりで旨みが凝縮した味わいに仕上がっています。

他にも上記「ドメーヌ・タカヒコ」で修行を経て独立されたお二人のワイナリー、鈴木淳之さんの「ドメーヌ・アツシスズキ」と山中敦生さんの「ドメーヌ・モン」など、魅力的でお邪魔したいワイナリーは他にも多数あります。

このコロナ渦になったせいで僕の北海道遠征もお預けとなってしまっておりますので、3年前から全然進んでおりませんが、落ち着いた際は必ずお邪魔したいと思っています。

僕が思う「日本で最もクオリティの高いワインを造る産地」である北海道ワインの紹介は、まだまだ足りておらず、美味しいワイン・ワイナリーの案内も不充分ですので、それはぜひ別の機会を設けてさせていただきます。